日本の植物・菌類の絶滅リスクを評価した「第5次レッドリスト(植物・菌類)」が環境省から公表されました。

本レッドリストには、維管束植物・蘚苔類・藻類・地衣類・菌類の5分類群の合計で2,952種を掲載し、このうち、絶滅危惧種は2,063種となっています。他の分類群については、令和7~8年度にかけて順次公表する予定です。

※レッドリストとは、絶滅の危機に瀕(ひん)している生物種 (絶滅危惧種)のリストです。

第5次レッドリスト(植物・菌類)

◆維管束植物(2,222種)PDFファイル【PDF 1.8MB】

◆蘚苔類(289種)PDFファイル【PDF 324KB】

◆藻類(178種)PDFファイル【PDF 233KB】

◆地衣類(153種)PDFファイル【PDF 214KB】

◆菌類(110種)PDFファイル【PDF 182KB】

注目される種のカテゴリーとその変更理由

<維管束植物>

【種名】レブンアツモリソウ

【カテゴリー】絶滅危惧ⅠB類(EN) → 準絶滅危惧(NT)

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → カテゴリー外

屋久島の渓谷中の湿った岩上や、登山道沿いの水が垂れ落ちている岩の上などにかたまって生えている。調査の結果、屋久島の河川環境周辺において普通に生育することが判明し絶滅のおそれは低い。

【カテゴリー】絶滅危惧I類(CR+EN) → 絶滅(EX)

屋久島で数カ所産地が知られていたが、森林伐採などの影響で消失した産地がある。また、屋久島では蘚苔類研究者による調査が比較的多数行われているが、1973年以降、本種は確認されていない。本種は苔類としては大型で野外でも目立つため、本種を他の種と間違える可能性は低い。したがって、過去50年前後の間に信頼できる野外での生育の情報が得られていないため絶滅(EX)と判断した。<藻類>

【種名】オオイシソウ

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → 準絶滅危惧(NT)

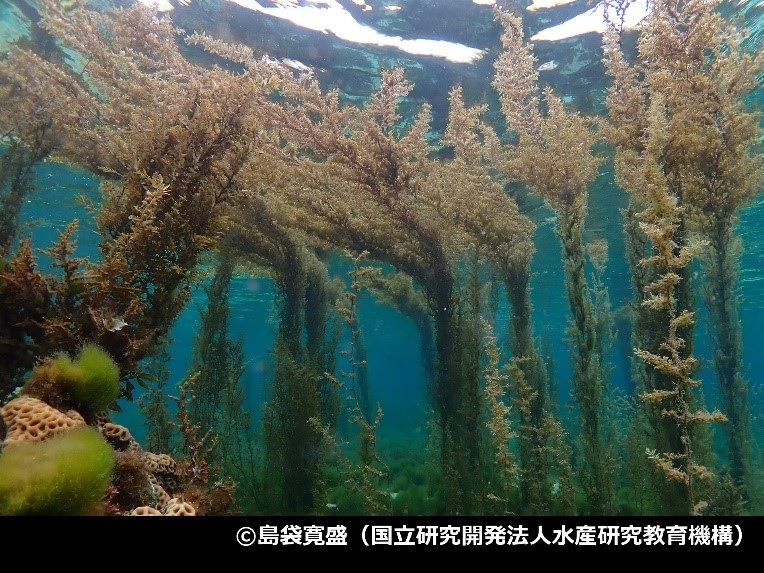

小川や水路などに生育する淡水紅藻で、かつてはCompsopogon oishii の名で日本固有種とされたが、現在は世界的な分布を持つCompsopogon caeruleus の学名が使われる。従来、独立した種としてリストされてきた、イバラオオイシソウ、アツカワオオイシソウ、インドオオイシソウ、ムカゴオオイシソウ、オオイシソウモドキは、現在では本種の異名とみなされるようになり(本種と同種とみなされるようになり)、結果として本種の絶滅の危険度が低下した。【種名】コバモク

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → 情報不足(DD)

南西諸島と小笠原諸島の一部にのみ生育しており、生育地が局限している状況である。埋め立て等により生育地が減少傾向にあると考えられるが、絶滅のおそれを評価するための十分な情報が得られていない。

<地衣類>

【種名】イトゲジゲジゴケモドキ

【カテゴリー】絶滅(EX) → 情報不足(DD)

日本ではかつて宮城県、長野県、和歌山県で採集された記録がある。その後1954年以降は採集等の報告がなかった。宮城県の金華山では絶滅した可能性が高いと考えられているが、2007年に愛媛県や高知県で新たな報告があるので追加調査を要する。

<菌類>

【種名】クサギムシタケ

【カテゴリー】絶滅危惧I類(CR+EN) → カテゴリー外

第2次レッドリスト掲載当時は発見例が非常に少なかったが、その後、中国地方~東北地方にかけて、イタドリ群落内でも発生することが明らかにされ発見例が増加した。2020年以降も新たな発生地が確認されており、減少傾向は見られず絶滅のおそれは低い。

【種名】フジイロアマタケ

【カテゴリー】カテゴリー外 → 絶滅危惧ⅠB類(EN)

関東地方では、暖温帯と冷温帯の移行域である中間温帯に立地するブナ・イヌブナ等からなる林内に局所的に分布するが、このような環境は森林伐採、植生遷移の進行、気候変動、ニホンジカの採食圧による植生への被害等の影響を受けやすく、生育地面積やその質、地点数について継続的な減少が予測される。

今後の対応

環境省は今回のレッドリストを社会全体に周知し、生物多様性の保全に向けた取り組みを一層促すことにしています。

今回のレッドリストに掲載された種を将来にわたって存続させていくには、その種が掲載された意味を、国民ひとり一人をはじめ多様な主体により、真摯に受け止め考えていくことが重要です。

今回の見直しでは、個体数が回復したこと等により絶滅危惧カテゴリーから除外された国内希少野生動植物種もありますが、こうした種については当面の間、国内希少野生動植物種の指定を継続しつつ、引き続き生息・生育状況を注視していくこととしています。

生物多様性の維持に向け、さらなる保護政策が求められています。